|

|

|

|

|||||||

|

|

|||||||

La

strada modenese, realizzata dal Granduca Pietro Leopoldo per collegare il

territorio toscano e soprattutto il porto di Livorno con gli stati asburgici

dell'Italia settentrionale senza passare dallo Stato della Chiesa, fu senz'altro

una delle più importanti realizzazioni promosse dal sovrano lorenese. La

strada modenese, realizzata dal Granduca Pietro Leopoldo per collegare il

territorio toscano e soprattutto il porto di Livorno con gli stati asburgici

dell'Italia settentrionale senza passare dallo Stato della Chiesa, fu senz'altro

una delle più importanti realizzazioni promosse dal sovrano lorenese.

Costata più di due milioni di lire dell'epoca, essa doveva permettere il passaggio dei carri e delle mercanzie durante tutto l'anno o, come scriveva nel 1833 Emanuele Repetti, doveva essere ampiamente "carreggiata e postale fino ai confini del ducato di Modena" (E.Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, Firenze 1833-45).  Fu così necessario superare forti dislivelli, mantenendo lastrada entro ragionevoli pendenze, costruire "solidi e magnifici" ponti, dotarla "di colonnine miliari, di comode fabbriche per alberghi e per le poste dei cavalli". Particolarmente significative furono le monumentali opere del ponte sul torrente Sestaione, a due campate ellittiche poggianti su un alto pilone centrale, o di quello sul Lima, a un solo arco, ma anche le numerose fontane che dovevano facilitare il percorso per gliuomini e gli animali. I lavori, iniziati nel 1766, andarono avanti per più di dieci anni e gli ostacoli maggiori furono trovati soprattutto nell'ultimo tratto, quello che superato il torrente Lima porta sino al valico, per il quale fu necessario tracciare numerosi tornanti. La nuova via, detta anche Giardini-Ximenes, dal nome dei due progettisti modenese e toscano, di fatto fece sorgere il paese di Abetone, nei pressi della foresta di Boscolungo. |

A

sottolineare l’importanza della nuova realizzazione, nel 1778, furono

erette le due piramidi in pietra che si fronteggiano al culmine della strada.

Ricche di riferimenti simbolici e di rimandi alla cultura e alla trattatistica

architettonica del tardo Settecento, le piramidi costituiscono il completamento

dell’intera linea di confinazione (cippi e presidi); monumentale e

emblematico traguardo di un complesso sistema infrastrutturale. A

sottolineare l’importanza della nuova realizzazione, nel 1778, furono

erette le due piramidi in pietra che si fronteggiano al culmine della strada.

Ricche di riferimenti simbolici e di rimandi alla cultura e alla trattatistica

architettonica del tardo Settecento, le piramidi costituiscono il completamento

dell’intera linea di confinazione (cippi e presidi); monumentale e

emblematico traguardo di un complesso sistema infrastrutturale.

|

Prima

della costruzione della strada regia il passaggio dalla Toscana al Modenese

e alla cosiddetta "Lombardia", specie nella stagione invernale,

era assai difficoltoso. Prima

della costruzione della strada regia il passaggio dalla Toscana al Modenese

e alla cosiddetta "Lombardia", specie nella stagione invernale,

era assai difficoltoso.  I percorsi

principali erano tutti sulla riva sinistra del torrente Lima, dove si trovavano

i principali insediamenti della Montagna Alta: da Lizzano a Cutigliano,

dal Melo a Rivoreta, per non citarne che alcuni. I percorsi

principali erano tutti sulla riva sinistra del torrente Lima, dove si trovavano

i principali insediamenti della Montagna Alta: da Lizzano a Cutigliano,

dal Melo a Rivoreta, per non citarne che alcuni.

Tra i più praticati vi erano quello che da Rivoreta raggiungeva il confine al valico detto della Serrabassa, o quello più spostato a est della Croce dell'Alpe che, da Lizzano e da Cutigliano, saliva al passo detto oggi della Croce Arcana e raggiungeva Fanano nel Modenese.

|

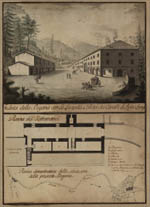

Pochi

anni dopo la costruzione della nuova strada il governo lorenese portò

a compimento la vasta opera di riorganizzazione del sistema doganale toscano

avviata da alcuni decenni e tendente, sulla base dei principi liberisti

che ispiravano la politica riformatrice di Pietro Leopoldo, a promuovere

il commercio e favorire lo sviluppo del paese. Pochi

anni dopo la costruzione della nuova strada il governo lorenese portò

a compimento la vasta opera di riorganizzazione del sistema doganale toscano

avviata da alcuni decenni e tendente, sulla base dei principi liberisti

che ispiravano la politica riformatrice di Pietro Leopoldo, a promuovere

il commercio e favorire lo sviluppo del paese. L'oggetto delle gabelle, per dirla con Antonio Serristori, uno dei principali collaboratori del Granduca, non doveva essere soltanto "un titolo di imposta, ma più di tutto una bussola colla quale regolare prudentemente le diverse partite d'entrata e uscita che formano lo stato attivo e passivo di ogni paese ben governato". La tendenza fu quella di trasportare le dogane ai confini, "in quei luoghi più adatti per guardare i medesimi, facendovene delle nuove ed abolendo quelle dentro il Granducato, alla riserva di quelle di Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Livorno", come ricorda lo stesso Pietro Leopoldo. Dal momento che nella Montagna Alta di Pistoia il principale valico era ormai diventato quello della nuova strada regia, poco prima del passo, nella grande foresta di Boscolungo, venne ampliato l'esistente edificio doganale. Alla nuova dogana era annessa una locanda, mentre dall'altro lato della strada trovarono spazio la posta dei cavalli, la canonica, la chiesa e il camposanto come è possibile notare dalla veduta, una vera e propria "istantanea fotografica" della seconda metà del Settecento. L'edificio, dalle solide membrature in pietra, era distribuito su tre piani e dotato di cantine, di un ampio porticato e persino di un pollaio per il doganiere, che aveva al primo piano un quartiere di sei stanze. Sopra al secondo piano, "aumentato e costruito" nel 1788, vi erano le "soffitte, impiantite con lastre, servibili per diversi usi". |

|

|

|

|

|

Nelle iscrizioni

in latino incise su ciascuna di esse è rispecchiata ladiversa mentalità

dei due governi che vollero la strada. Nella piramide toscana (testo di

Leonardo Ximenes) si esalta infatti nel granduca Pietro Leopoldo soprattutto

il restauratore della libertà e del commercio, mentre in quella

modenese (testo di Girolamo Tiraboschi) si parla di strada militare da

Mantova al confine toscano. In effetti la nuova strada tra Modena e Pistoia,

certamente legata agli interessi strategici degli Asburgo rappresentò,

specie nel corso del secolo successivo, un determinante fattore per il

miglioramento delle condizioni economiche della Montagna.

Nelle iscrizioni

in latino incise su ciascuna di esse è rispecchiata ladiversa mentalità

dei due governi che vollero la strada. Nella piramide toscana (testo di

Leonardo Ximenes) si esalta infatti nel granduca Pietro Leopoldo soprattutto

il restauratore della libertà e del commercio, mentre in quella

modenese (testo di Girolamo Tiraboschi) si parla di strada militare da

Mantova al confine toscano. In effetti la nuova strada tra Modena e Pistoia,

certamente legata agli interessi strategici degli Asburgo rappresentò,

specie nel corso del secolo successivo, un determinante fattore per il

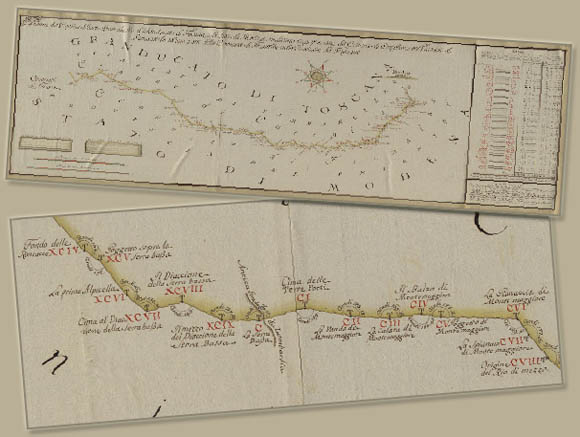

miglioramento delle condizioni economiche della Montagna. L'esigenzadi

un più preciso controllo del territorio legata alla politica riformatrice

e modernizzante intrapresa dal governo toscano nella seconda metà

del secolo XVIII portò, tra le altre cose, ad una ricognizione

generale di tutti i confini del Granducato, che fu attuata alla fine degli

anni '80. La "terminatione" riguardò ovviamente anche

il confine della Montagna pistoiese con lo stato estense di Modena e con

la legazione pontificia di Bologna. Tutta la linea confinaria venne descritta

dapprima sulla carta, con una abbondante produzione di mappe e di piante

eseguite dagli ingegneri dei due stati, poi identificata sul terreno,

per mezzo di termini cilindrici numerati e rintracciabili sulle carte,

posti a poca distanza l'uno dall'altro. Realizzati in pietra e solidamente

interrati si sono in gran parte conservati, specie in quei tratti più

riparati e non sottoposti all'azione erosiva degli agenti atmosferici.

Molti di essi sono così ancora presenti sul posto e possono essere

facilmente seguiti, in particolare lungo il sentiero di crinale CAI n.

00.

L'esigenzadi

un più preciso controllo del territorio legata alla politica riformatrice

e modernizzante intrapresa dal governo toscano nella seconda metà

del secolo XVIII portò, tra le altre cose, ad una ricognizione

generale di tutti i confini del Granducato, che fu attuata alla fine degli

anni '80. La "terminatione" riguardò ovviamente anche

il confine della Montagna pistoiese con lo stato estense di Modena e con

la legazione pontificia di Bologna. Tutta la linea confinaria venne descritta

dapprima sulla carta, con una abbondante produzione di mappe e di piante

eseguite dagli ingegneri dei due stati, poi identificata sul terreno,

per mezzo di termini cilindrici numerati e rintracciabili sulle carte,

posti a poca distanza l'uno dall'altro. Realizzati in pietra e solidamente

interrati si sono in gran parte conservati, specie in quei tratti più

riparati e non sottoposti all'azione erosiva degli agenti atmosferici.

Molti di essi sono così ancora presenti sul posto e possono essere

facilmente seguiti, in particolare lungo il sentiero di crinale CAI n.

00.