|

|

|

|

|||||||

|

|

|||||||

Limentra

orientale o di Treppio, Limentrella, Limentra occidentale o della Sambuca

sono i nomi che individuano tre differenti corsi d’acqua le cui sorgenti

si trovano a poca distanza l’una dall’altra, presso il monastero

medievale della Fontana Taona e che formano un’alta valle situata al

di là dello spartiacque appenninico nel versante padano, ma storicamente

controllata da Pistoia. Antico possesso vescovile pistoiese, di grande importanza

strategica per le funzioni di controllo che svolgeva lungo una delle principali

direttrici nord-sud, il castello della Sambuca probabilmente sin dai tempi

delle guerre tra bizantini e longobardi era finito nella sfera di influenza

pistoiese, alla quale fu definitivamente assegnato dopo la pace di Viterbo

del 1219, stipulata tra Pistoia e Bologna grazie alla mediazione del cardinale

Ugo, vescovo di Ostia e Velletri. Il baluardo vescovile sorvegliava allo

stesso tempo il confine con la città felsinea e l’importante

arteria di comunicazione con la valle padana, uno dei diverticoli della

Via Francigena. Nel corso del secolo XIII, approfittando del precario equilibrio

tra gli abitanti della Sambuca e il loro Signore, il Comune di Pistoia poté

rafforzare il suo controllo sul castello, assicurando al Vescovo di Pistoia

la protezione armata indispensabile per la difesa di possedimenti così

periferici e strategicamente determinanti. Limentra

orientale o di Treppio, Limentrella, Limentra occidentale o della Sambuca

sono i nomi che individuano tre differenti corsi d’acqua le cui sorgenti

si trovano a poca distanza l’una dall’altra, presso il monastero

medievale della Fontana Taona e che formano un’alta valle situata al

di là dello spartiacque appenninico nel versante padano, ma storicamente

controllata da Pistoia. Antico possesso vescovile pistoiese, di grande importanza

strategica per le funzioni di controllo che svolgeva lungo una delle principali

direttrici nord-sud, il castello della Sambuca probabilmente sin dai tempi

delle guerre tra bizantini e longobardi era finito nella sfera di influenza

pistoiese, alla quale fu definitivamente assegnato dopo la pace di Viterbo

del 1219, stipulata tra Pistoia e Bologna grazie alla mediazione del cardinale

Ugo, vescovo di Ostia e Velletri. Il baluardo vescovile sorvegliava allo

stesso tempo il confine con la città felsinea e l’importante

arteria di comunicazione con la valle padana, uno dei diverticoli della

Via Francigena. Nel corso del secolo XIII, approfittando del precario equilibrio

tra gli abitanti della Sambuca e il loro Signore, il Comune di Pistoia poté

rafforzare il suo controllo sul castello, assicurando al Vescovo di Pistoia

la protezione armata indispensabile per la difesa di possedimenti così

periferici e strategicamente determinanti. |

|||

Uno

dei più antichi fra gli statuti dei comuni italiani del Medioevo

è quello della Sambuca Pistoiese del 1291, conservato presso l’Archivio

di Stato di Pistoia. Uno

dei più antichi fra gli statuti dei comuni italiani del Medioevo

è quello della Sambuca Pistoiese del 1291, conservato presso l’Archivio

di Stato di Pistoia.Lo statuto, edito da Quinto Santoli nel 1913 sulla base di una precedente trascrizione compiuta da Ludovico Zdekauer, è stato recentemente ripubblicato in occasione del settecentesimo anniversario, dopo il ritrovamento dell’originale. In questo, come nei coevi statuti dei comunelli rurali, sono riportate accuratamente le norme alle quali si dovevano attenere i circa 200 abitanti del piccolo borgo arroccato su una pendice naturale. Un documento della metà del secolo XIII, scritto dal rettore dell’ospedale di San Bartolomeo, detto del ‘Pratum Episcopi’ o Spedaletto, ce lo conferma con chiarezza quando si sofferma sulle finalità dell’istituzione di assistenza: “la nostra casa, fratelli carissimi, è edificata sulle alpi pistoiesi e bolognesi, costruita sulla strada detta Francigena che conduce più celermente a Roma e a San Giacomo, per l’onore di Dio e del beato Bartolomeo Apostolo e di tutti gli altri santi e sante, per l’ospitalità dei poveri e l’accoglienza di coloro che transitano, per la refezione dei singoli ed il sostentamento delle persone debilitate e miserabili e per la salvezza dei vivi e dei nostri benefattori e dei fedeli defunti” (R. Zagnoni, Gli ospitali medievali lungo le strade della montagna bolognese e pistoiese, in Le vie degli eserciti, dei mercanti, dei pellegrini: la via Romea, Bologna 1992).

|

|||

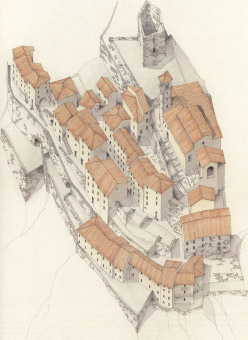

Le

mura degli antichi borghi fortificati, le torri, le chiese e i tabernacoli,

le case, i terrazzamenti rustici, i selciati degli abitati e dei percorsi

territoriali, uniti ai molteplici segni di un’economia di sussistenza

legata allo sfruttamento delle esigue risorse locali (seccatoi, mulini,

carbonili, stalle e rimesse) conferiscono all’ambiente della Sambuca

un carattere organico e ‘petroso’, dove il legno e la pietra (pressoché

gli unici materiali utilizzati) e le stesse forme delle costruzioni, assumono

i tratti di elementi primari, d’impronta atavica, primordiale. Le

mura degli antichi borghi fortificati, le torri, le chiese e i tabernacoli,

le case, i terrazzamenti rustici, i selciati degli abitati e dei percorsi

territoriali, uniti ai molteplici segni di un’economia di sussistenza

legata allo sfruttamento delle esigue risorse locali (seccatoi, mulini,

carbonili, stalle e rimesse) conferiscono all’ambiente della Sambuca

un carattere organico e ‘petroso’, dove il legno e la pietra (pressoché

gli unici materiali utilizzati) e le stesse forme delle costruzioni, assumono

i tratti di elementi primari, d’impronta atavica, primordiale.

|

|||

La

storia delle valli della Sambuca è celebrata nell’affresco realizzato

dal pittore Paolo Maiani sotto le Logge di Pavana, in occasione del millenario

del paese (998-1998). L’opera riassume in quattro scene il mito storico

e letterario di questi monti, sospeso tra passato e presente: la Consegna

del diploma dell’Imperatore Ottone III al vescovo Antonino, avvenuta

nel 998, con cui l’imperatore conferma alla Mensa Vescovile di Pistoia,

tra gli altri possedimenti, la “Villam de Pàvano”; la Visita

di Cino da Pistoia alla tomba di Selvaggia de’ Vergiolesi, la donna

amata dal poeta, morta nel 1313 nel Castello della Sambuca sullo sfondo

delle lotte fra Bianchi e Neri; l’epopea recente del paese di Pavana,

con la raffigurazione di luoghi e personaggi leggendari ancorché

‘minimi’ (come il Mulino, il Pontaccio, il Limentra, le figure

del sarto Gino Nativi chiamato Gòcchia, di Almina la Paiara, di Dante

detto Poldo), introdotti dal loro cantore moderno, il ‘pavanese’

Francesco Guccini, anch’egli rappresentato nel dipinto. Storie e personaggi

che appartengono a queste valli ma che vivono nell’im La

storia delle valli della Sambuca è celebrata nell’affresco realizzato

dal pittore Paolo Maiani sotto le Logge di Pavana, in occasione del millenario

del paese (998-1998). L’opera riassume in quattro scene il mito storico

e letterario di questi monti, sospeso tra passato e presente: la Consegna

del diploma dell’Imperatore Ottone III al vescovo Antonino, avvenuta

nel 998, con cui l’imperatore conferma alla Mensa Vescovile di Pistoia,

tra gli altri possedimenti, la “Villam de Pàvano”; la Visita

di Cino da Pistoia alla tomba di Selvaggia de’ Vergiolesi, la donna

amata dal poeta, morta nel 1313 nel Castello della Sambuca sullo sfondo

delle lotte fra Bianchi e Neri; l’epopea recente del paese di Pavana,

con la raffigurazione di luoghi e personaggi leggendari ancorché

‘minimi’ (come il Mulino, il Pontaccio, il Limentra, le figure

del sarto Gino Nativi chiamato Gòcchia, di Almina la Paiara, di Dante

detto Poldo), introdotti dal loro cantore moderno, il ‘pavanese’

Francesco Guccini, anch’egli rappresentato nel dipinto. Storie e personaggi

che appartengono a queste valli ma che vivono nell’im maginario

collettivo grazie alla trasfigurazione letteraria delle “Cròniche

epafàniche” (Milano 1990), da intendersi nella doppia accezione

di cronache di Pavana e di cronache epifaniche, cioè rivelatrici

di realtà ulteriori), e delle stesse canzoni di Guccini: una per

tutte l’epica Amerigo, che evoca in modo commovente il mistero di un’esistenza

inafferrabile, specchio del proprio volto, delle proprie radici, e la potenza

sotterranea dei ricordi infantili, lasciati, ma non perduti, “tra i

castagni dell’Appennino”. maginario

collettivo grazie alla trasfigurazione letteraria delle “Cròniche

epafàniche” (Milano 1990), da intendersi nella doppia accezione

di cronache di Pavana e di cronache epifaniche, cioè rivelatrici

di realtà ulteriori), e delle stesse canzoni di Guccini: una per

tutte l’epica Amerigo, che evoca in modo commovente il mistero di un’esistenza

inafferrabile, specchio del proprio volto, delle proprie radici, e la potenza

sotterranea dei ricordi infantili, lasciati, ma non perduti, “tra i

castagni dell’Appennino”. |

|||

Il

territorio della Sambuca, inteso come zona di confine, individua anche sotto

il profilo linguistico, più che una linea di separazione, di chiusura,

una fascia di collegamento e di contatto osmotico tra realtà distinte. Il

territorio della Sambuca, inteso come zona di confine, individua anche sotto

il profilo linguistico, più che una linea di separazione, di chiusura,

una fascia di collegamento e di contatto osmotico tra realtà distinte.Le caratteristiche fisiche, le vicende storiche e il secolare isolamento delle comunità della montagna hanno determinato la sopravvivenza nell’area della Sambuca, almeno sino ad anni recenti, di peculiarità linguistiche di estremo interesse, variamente interpretate dagli studiosi. A seconda della loro maggiore o minore “toscanità”, i dialetti della Sambuca possono essere suddivisi in tre aree più una quarta area (quella treppiese) con proprie particolarità linguistico-fonetiche: Pavana; l’area sambucana (Lagacci, Posola, Campeda, Taviano); l’area meridionale (Frassignoni, Torri, Monachino); Treppio. In particolare, quello di Pavana può considerarsi “un dialetto di tipo toscano ma profondamente segnato da caratteristiche emiliane” (F. Guccini, Dizionario del dialetto di Pavana una comunità fra Pistoiese e Bolognese, Pavana Pistoiese 1998). Più in generale, i dialetti dell’Alto Reno (come pure gli altri parlati lungo la cosiddetta linea La Spezia-Rimini) sono riconducibili ad un sistema linguistico operante una sorta di cerniera tra i due grandi blocchi linguistici neolatini, ovvero una lingua-ponte fra il Nord e il Sud della penisola italiana. |

|||

|

|||

|

|

|||

|

Come

è stato sottolineato da Bill Homes, autore di un’attenta e

appassionata ricognizione dell’architettura rurale del territorio

delle Limentre, “lo stretto rapporto fra i luoghi ed i materiali

con cui si costruiva, insieme con la loro diretta rispondenza alle funzioni

per le quali venivano creati, fanno apparire questi edifici come un qualcosa

che sia cresciuto spontaneamente sui versanti di queste montagne e ne

sia parte integrante” (B. Homes, Architettura rurale in Le valli

della Sambuca. Natura, storia ambiente, a cura di P. Balletti e P. Gioffredi,

Comune di Sambuca 1997).

Come

è stato sottolineato da Bill Homes, autore di un’attenta e

appassionata ricognizione dell’architettura rurale del territorio

delle Limentre, “lo stretto rapporto fra i luoghi ed i materiali

con cui si costruiva, insieme con la loro diretta rispondenza alle funzioni

per le quali venivano creati, fanno apparire questi edifici come un qualcosa

che sia cresciuto spontaneamente sui versanti di queste montagne e ne

sia parte integrante” (B. Homes, Architettura rurale in Le valli

della Sambuca. Natura, storia ambiente, a cura di P. Balletti e P. Gioffredi,

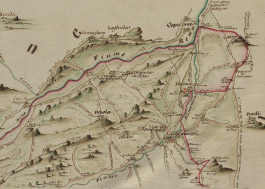

Comune di Sambuca 1997). Prima

della costruzione del tracciato della attuale strada statale n. 64 inaugurata

nel 1847, alla fine del Granducato lorenese, i percorsi che lungo le valli

delle Limentre raggiungevano il confine con lo stato pontificio erano

numerosi, tanto che la storiografia è solita parlare per la viabilità

pre-moderna di fasci di strade più che di singoli itinerari. Soprattutto

essi dovevano prevedere, insieme al percorso di fondovalle, un’alternativa

in quota da percorrere quando l’altro percorso non era praticabile.

Tra questi si segnala la “strada di Casale”, ovvero il tracciato

di crinale dell’antica via medievale della Sambuca, definita nelle

mappe catastali anche come “strada vicinale della Faggeta detta Lombarda”;

la “via maestra treppianese”, che attraverso la Badia a Taona

e Treppio raggiungeva il confine con lo stato pontificio a Carpineta;

la “strada maestra che da Pistoia va alla dogana di Lentula”

seguendo il corso della Limentra orientale e il percorso della attuale

Pistoia-Riola.

Prima

della costruzione del tracciato della attuale strada statale n. 64 inaugurata

nel 1847, alla fine del Granducato lorenese, i percorsi che lungo le valli

delle Limentre raggiungevano il confine con lo stato pontificio erano

numerosi, tanto che la storiografia è solita parlare per la viabilità

pre-moderna di fasci di strade più che di singoli itinerari. Soprattutto

essi dovevano prevedere, insieme al percorso di fondovalle, un’alternativa

in quota da percorrere quando l’altro percorso non era praticabile.

Tra questi si segnala la “strada di Casale”, ovvero il tracciato

di crinale dell’antica via medievale della Sambuca, definita nelle

mappe catastali anche come “strada vicinale della Faggeta detta Lombarda”;

la “via maestra treppianese”, che attraverso la Badia a Taona

e Treppio raggiungeva il confine con lo stato pontificio a Carpineta;

la “strada maestra che da Pistoia va alla dogana di Lentula”

seguendo il corso della Limentra orientale e il percorso della attuale

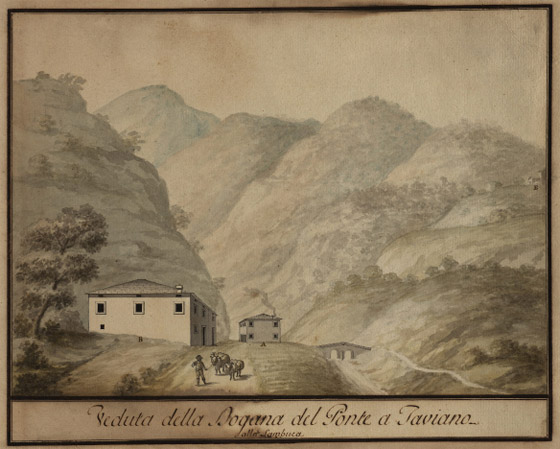

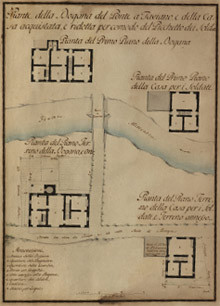

Pistoia-Riola.  confine

tra le province di Pistoia e Bologna, è ancora oggi ben presente

in una serie di toponimi e di oggetti che rimandano alla secolare presenza

di una linea di frontiera fra stati “esteri”. Dal “Fosso

dei Confini” al toponimo ‘Dogana’ per una casa di abitazione

in località Carpineta, allo stesso toponimo presente anche a Taviano

e a Pavana. Nella prima località era ubicata l’antica dogana

settecentesca, di cui ci rimane una bella raffigurazione cartografica

dell’architetto Fallani, e situata proprio nei pressi del ponte,

dove la strada che veniva da Pistoia, detta anche “via maestra dei

muli” si diramava in due direzioni, prendendo a sinistra dopo aver

superato la Limentra per il “Bagno della Porretta” o proseguendo

a diritto verso il confine, dove in località Moscacchia o Moscaccia,

era situata la corrispondente dogana pontificia. Nella seconda, Pavana,

sarà invece costruita, nel 1846, la nuova dogana in servizio della

nuova strada, la attuale Porrettana. Sempre connesso con il confine è

anche il toponimo Termine riferito ad un bosco misto a sud della Tosa,

“segnato da uno degli antichi cippi confinari tra il Granducato di

Toscana e lo Stato della Chiesa” (Dizionario toponomastico del Comune

di Sambuca Pistoiese, a cura di N. Rauty, Pistoia 1993). Cippi confinari

sono ancora oggi visibili lungo il tratto di confine che dai pressi di

Pavana arriva all’altezza di Gavigno (tra cui quello riprodotto da

B. Homes, Le Limentre, Porretta Terme 2006).

confine

tra le province di Pistoia e Bologna, è ancora oggi ben presente

in una serie di toponimi e di oggetti che rimandano alla secolare presenza

di una linea di frontiera fra stati “esteri”. Dal “Fosso

dei Confini” al toponimo ‘Dogana’ per una casa di abitazione

in località Carpineta, allo stesso toponimo presente anche a Taviano

e a Pavana. Nella prima località era ubicata l’antica dogana

settecentesca, di cui ci rimane una bella raffigurazione cartografica

dell’architetto Fallani, e situata proprio nei pressi del ponte,

dove la strada che veniva da Pistoia, detta anche “via maestra dei

muli” si diramava in due direzioni, prendendo a sinistra dopo aver

superato la Limentra per il “Bagno della Porretta” o proseguendo

a diritto verso il confine, dove in località Moscacchia o Moscaccia,

era situata la corrispondente dogana pontificia. Nella seconda, Pavana,

sarà invece costruita, nel 1846, la nuova dogana in servizio della

nuova strada, la attuale Porrettana. Sempre connesso con il confine è

anche il toponimo Termine riferito ad un bosco misto a sud della Tosa,

“segnato da uno degli antichi cippi confinari tra il Granducato di

Toscana e lo Stato della Chiesa” (Dizionario toponomastico del Comune

di Sambuca Pistoiese, a cura di N. Rauty, Pistoia 1993). Cippi confinari

sono ancora oggi visibili lungo il tratto di confine che dai pressi di

Pavana arriva all’altezza di Gavigno (tra cui quello riprodotto da

B. Homes, Le Limentre, Porretta Terme 2006).