|

|

|

|

|||||||

|

|

|||||||

Con

il lodo di Viterbo che, nel 1219, pose fine ad una lunga contesa apertasi

tra i Comuni di Pistoia e di Bologna si stabilì il confine pistoiese-bolognese

esattamente dove si trova oggi il confine amministrativo tra le due regioni

dell'Emilia e della Toscana (nonché tra le due province di Pistoia

e di Bologna). Un confine stabile nella sua collocazione geografica, ma

che non sempre corrisponde al crinale appenninico e che ha visto diverse

controparti: inizialmente i due Comuni medievali di Bologna e di Pistoia;

poi, dopo la loro collocazione in compagini statuali più ampie, lo

Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana, infine, dopo l'Unità

d'Italia e la formazione delle regioni, l'Emilia-Romagna e la Toscana. Con

il lodo di Viterbo che, nel 1219, pose fine ad una lunga contesa apertasi

tra i Comuni di Pistoia e di Bologna si stabilì il confine pistoiese-bolognese

esattamente dove si trova oggi il confine amministrativo tra le due regioni

dell'Emilia e della Toscana (nonché tra le due province di Pistoia

e di Bologna). Un confine stabile nella sua collocazione geografica, ma

che non sempre corrisponde al crinale appenninico e che ha visto diverse

controparti: inizialmente i due Comuni medievali di Bologna e di Pistoia;

poi, dopo la loro collocazione in compagini statuali più ampie, lo

Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana, infine, dopo l'Unità

d'Italia e la formazione delle regioni, l'Emilia-Romagna e la Toscana.Una delle principali direttrici per raggiungere il bolognese, insieme alla strada della Sambuca che seguiva più o meno il percorso della attuale Strada Porrettana (SS 64), era rappresentato da uno degli antichi itinerari della cosiddetta "via lombarda", oggi praticamente ridotto a sentiero, che portava dal territorio di San Marcello Pistoiese, fino a Corno alle Scale. Il suo percorso è ben dettagliato nella topografia militare del 1747, pubblicata da Andrea Ottanelli. Da Pistoia, attraverso le Piastre, Pontepetri e Maresca il confine "alla sommità dell'Alpi" era raggiungibile dopo circa 13 miglia e mezzo di strada (circa 23 chilometri), considerata "buonissima e quasi sempre piana. Lasciando Maresca, per andare nel Bolognese si piglia su la dritta e si montano le Alpi. I vetturali sogliono passare per questa strada ove non manca né legna, né acqua".  Una possibile alternativa, praticabile peraltro solo dalla fanteria era rappresentata dai percorsi lungo il Reno, da Pontepetri a Pracchia, ai Bagni della Porretta, oppure dalla "viottola, per la quale, passando il fiume Orsigno sopra un piccolo ponte distante un quarto di miglio dal Reno, si va nel Bolognese", per il passo di Porta Franca o per quello del Termine (A. Ottanelli, La viabilità montana pistoiese in un documento di topografia militare del XVIII secolo. Prima parte, "Bullettino Storico Pistoiese", XCV, 1992). |

"Io

ad Orsigna ci venni per la prima volta nel 1945, portato da mio padre, che

c'era stato da giovane, quando, per sciare, si legavano le palanche delle

staccionate alle scarpe. Ci arrivammo a piedi, lungo la mulattiera. Non

era un vero posto di villeggiatura e trovammo facilmente una camera da affittare.

Per alcuni anni stemmo dall'Azelia, la postina, poi dalla Filide, una pastora

che da ogni marito che le era morto aveva ereditato qualcosa e la cui casa

era per questo una delle migliori del paese. Ogni estate ero lì a

badar le pecore coi ragazzi della mia età, a cercar funghi, a raccoglier

mirtilli, a guardare la levata del sole da una delle cime, tutte sotto i

duemila metri, ma tutte - per me - altissime. L'Orsigna è stata la

mia scuola di vita. Qui ho fatto il primo ballo, ho avuto il primo amore,

le prime paure, i primi sogni. Coi miei primi risparmi comprai il prato

dove avevo mandato l'aquilone e con le pietre del fiume ci feci una casa

come quelle degli altri, solo con la porta e le finestre più grandi.

Il pensiero di quel posto m'è servito da bussola nei miei vagabondaggi

nel mond "Io

ad Orsigna ci venni per la prima volta nel 1945, portato da mio padre, che

c'era stato da giovane, quando, per sciare, si legavano le palanche delle

staccionate alle scarpe. Ci arrivammo a piedi, lungo la mulattiera. Non

era un vero posto di villeggiatura e trovammo facilmente una camera da affittare.

Per alcuni anni stemmo dall'Azelia, la postina, poi dalla Filide, una pastora

che da ogni marito che le era morto aveva ereditato qualcosa e la cui casa

era per questo una delle migliori del paese. Ogni estate ero lì a

badar le pecore coi ragazzi della mia età, a cercar funghi, a raccoglier

mirtilli, a guardare la levata del sole da una delle cime, tutte sotto i

duemila metri, ma tutte - per me - altissime. L'Orsigna è stata la

mia scuola di vita. Qui ho fatto il primo ballo, ho avuto il primo amore,

le prime paure, i primi sogni. Coi miei primi risparmi comprai il prato

dove avevo mandato l'aquilone e con le pietre del fiume ci feci una casa

come quelle degli altri, solo con la porta e le finestre più grandi.

Il pensiero di quel posto m'è servito da bussola nei miei vagabondaggi

nel mond o

e quando ai miei figli, cresciuti sempre in paesi d'altri, ho voluto dare

delle radici e mettere nella memoria l'odore di una casa a cui legare poi

la nostalgia dell'infanzia,ho imposto loro, come regola di famiglia, di

passare ogni anno due mesi ad Orsigna. [...] Torno sempre anch'io e sempre

più mi domando se, dopo tanta strada fatta altrove, in mezzo a tante

genti diverse, sempre in cerca d'altro, in cerca d'esotico, in cerca d'un

senso all'insensata cosa che è la vita, questa valle non sia dopotutto

il posto più altro, il posto più esotico e più sensato,

e se, dopo tante avventure e tanti amori, per il Vietnam, la Cina, il Giappone

ed ora per l'India, l'Orsigna non sia - se ho fortuna - il mio vero, ultimo

amore" (T. Terzani, In Asia, Milano, 1998). In ricordo di Terzani,

il 24 luglio 2004 è stato inaugurato il "Sentiero di Tiziano"

che da Casa Cucciani porta fino all'"Albero con gli Occhi", in

alto alla vallata. o

e quando ai miei figli, cresciuti sempre in paesi d'altri, ho voluto dare

delle radici e mettere nella memoria l'odore di una casa a cui legare poi

la nostalgia dell'infanzia,ho imposto loro, come regola di famiglia, di

passare ogni anno due mesi ad Orsigna. [...] Torno sempre anch'io e sempre

più mi domando se, dopo tanta strada fatta altrove, in mezzo a tante

genti diverse, sempre in cerca d'altro, in cerca d'esotico, in cerca d'un

senso all'insensata cosa che è la vita, questa valle non sia dopotutto

il posto più altro, il posto più esotico e più sensato,

e se, dopo tante avventure e tanti amori, per il Vietnam, la Cina, il Giappone

ed ora per l'India, l'Orsigna non sia - se ho fortuna - il mio vero, ultimo

amore" (T. Terzani, In Asia, Milano, 1998). In ricordo di Terzani,

il 24 luglio 2004 è stato inaugurato il "Sentiero di Tiziano"

che da Casa Cucciani porta fino all'"Albero con gli Occhi", in

alto alla vallata.

|

Il

Molino di Giamba, la cui costruzione risale al 1820, rimase attivo sino

al 1947. Nel 2000 la Cooperativa Val d'Orsigna ha restaurato l'edificio

e riattivato la struttura del molino, caratterizzato da due ruote orizzontali

(palmenti).È stato così riavviato il tradizionale processo

di lavorazione delle castagne, dalla raccolta all'essiccazione nel metato

e alla macinatura mediante il molino ad acqua. Accanto al molino, sono stati

costruiti, sulla base dei disegni leonardeschi, due ponti in legno autoportanti. Il

Molino di Giamba, la cui costruzione risale al 1820, rimase attivo sino

al 1947. Nel 2000 la Cooperativa Val d'Orsigna ha restaurato l'edificio

e riattivato la struttura del molino, caratterizzato da due ruote orizzontali

(palmenti).È stato così riavviato il tradizionale processo

di lavorazione delle castagne, dalla raccolta all'essiccazione nel metato

e alla macinatura mediante il molino ad acqua. Accanto al molino, sono stati

costruiti, sulla base dei disegni leonardeschi, due ponti in legno autoportanti.Il metato e il molino dell'Orsigna fanno parte dell'"Itinerario della vita quotidiana" dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese. Sempre in Val d'Orsigna è stata inoltre allestita, con scopi didattici, la "Via del Carbone", lungo il cui percorso è possibile visitare la capanna del carbonaio (rapazzola) e una carbonaia sezionata. Per informazioni: Ufficio Cultura della Provicia di Pistoia 0573 97461 orario ufficio; ecomuseo@provincia.pistoia.it . |

Come

il taglialegna anche il carbonaio è stata una delle attività

prevalenti degli abitanti della Montagna per un lungo periodo di tempo.

Si tratta di un mestiere che richiede un'abilità particolare. Come

ci ricorda Claudio Rosati "le operazioni che deve compiere sono tante

e molte sono regolate solo dall'intuito. Tatto, olfatto, vista e udito diventano

a un certo punto i terminali che guidano un rapporto interattivo con la

legna e con il fuoco e che il mestiere riassume nell'espressione governare

la carbonaia". (I mestieri del bosco. Materiali per una documentazione,

Pistoia 1984). Un'abilità che rischia oggi, nel mutato quadro e economico

e demografico della montagna, di andare perduta per sempre e che solo l'opera

benemerita delle associazioni di volontariato, delle pro-loco e delle istituzioni

cerca con difficoltà di salvaguardare, di recuperare e di tramandare

non tanto sotto il profilo economico ma per la sua valenza didattica e culturale. Come

il taglialegna anche il carbonaio è stata una delle attività

prevalenti degli abitanti della Montagna per un lungo periodo di tempo.

Si tratta di un mestiere che richiede un'abilità particolare. Come

ci ricorda Claudio Rosati "le operazioni che deve compiere sono tante

e molte sono regolate solo dall'intuito. Tatto, olfatto, vista e udito diventano

a un certo punto i terminali che guidano un rapporto interattivo con la

legna e con il fuoco e che il mestiere riassume nell'espressione governare

la carbonaia". (I mestieri del bosco. Materiali per una documentazione,

Pistoia 1984). Un'abilità che rischia oggi, nel mutato quadro e economico

e demografico della montagna, di andare perduta per sempre e che solo l'opera

benemerita delle associazioni di volontariato, delle pro-loco e delle istituzioni

cerca con difficoltà di salvaguardare, di recuperare e di tramandare

non tanto sotto il profilo economico ma per la sua valenza didattica e culturale. |

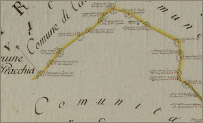

L'importanza

dei boschi per l'economia delle città medievali è attestata

dal particolare interesse con il quale la città di Pistoia già

nel più antico statuto di cui si siano conservati parti significative,

il Constitutum consulum degli inizi del secolo XII, stabiliva espressamente

che l'autorità cittadina dovesse inviare guardie che controllassero

"silvam que vocatur Ursinia", la quale non doveva essere tagliata

né bruciata né in altro modo distrutta. Inizialmente proprietà

dei conti Guidi, l'Orsigna passò poi nel 1162 alla Comunità

di Cireglio sino ad entrare nell'orbita del più potente comune cittadino.

Nelle piante dei proventi della città e delle cortine figura quella

della "Pastura detta dell'Orsigna in comune di Pracchia" delineata

dall'architetto Giuliano Gatteschi sul posto il dì 27 maggio 1773.

La pastura è composta da "macchie di faggi e di cerri con semente,

castagni e case di particolari (…) et ha per confine a tramontana Stato

bolognese, a ponente forra del laghetto, a mezzogiorno fiume Orsigna, a

levante forra del Gnocco". Nella pianta sono indicati anche il poggio

del Cocomero, quello della Guelfa, quello di Porta Franca, la casa di Piero

Paccagnini e quella di Niccola Fagnoni. L'importanza

dei boschi per l'economia delle città medievali è attestata

dal particolare interesse con il quale la città di Pistoia già

nel più antico statuto di cui si siano conservati parti significative,

il Constitutum consulum degli inizi del secolo XII, stabiliva espressamente

che l'autorità cittadina dovesse inviare guardie che controllassero

"silvam que vocatur Ursinia", la quale non doveva essere tagliata

né bruciata né in altro modo distrutta. Inizialmente proprietà

dei conti Guidi, l'Orsigna passò poi nel 1162 alla Comunità

di Cireglio sino ad entrare nell'orbita del più potente comune cittadino.

Nelle piante dei proventi della città e delle cortine figura quella

della "Pastura detta dell'Orsigna in comune di Pracchia" delineata

dall'architetto Giuliano Gatteschi sul posto il dì 27 maggio 1773.

La pastura è composta da "macchie di faggi e di cerri con semente,

castagni e case di particolari (…) et ha per confine a tramontana Stato

bolognese, a ponente forra del laghetto, a mezzogiorno fiume Orsigna, a

levante forra del Gnocco". Nella pianta sono indicati anche il poggio

del Cocomero, quello della Guelfa, quello di Porta Franca, la casa di Piero

Paccagnini e quella di Niccola Fagnoni. |

|

|

|

|

|

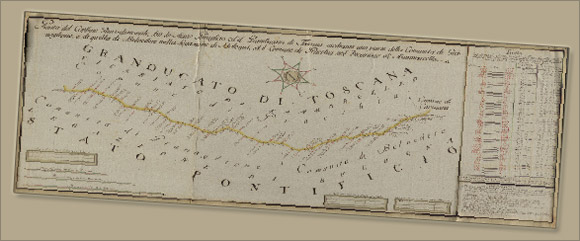

Anticamente

una delle più frequentate strade transappenniniche era quella che

da Bologna per il passo di Porta Franca scendeva nella valle dell'Orsigna

per raggiungere Pistoia. Proprio per questo il controllo della linea confinaria

era particolarmente importante e, come scrive il Bortolotti, "sul

crinale che noi percorriamo liberamente passavano in perlustrazione le

Guardie del Papa ed i Gendarmi del Granduca di Toscana, e di questo periodo

restano traccie, oltreché nei cippi di confine, nei vari nomi come

Gabelletta, Termine, Porta Franca, Dogana, Doganaccia ecc." (G. Bortolotti,

Guida del lago Scaffaiolo e dell'alto crinale dall'Oppio all'Abetone,

Bologna 1950). Con l'apertura della nuova strada per Modena, gli altri

passaggi molto più difficilmente percorribili, persero gradatamente

importanza e molti degli insediamenti doganali, specie se dislocati in

località impervie e poco accessibili, furono via via abbandonati.

Si accrebbe invece il ruolo svolto nella zona dal castello di Pracchia,

come luogo di collegamento tra la nuova strada regia e i percorsi che

raggiungevano Porretta attraverso le valli del Reno o della Limentra.

Si spiega anche così la necessita di potenziare, negli anni '80

del secolo XVIII, la dogana di Pracchia: "All'incontro - si legge

in una relazione anonima sulle dogane di Pistoia conservata nell'archivio

di Stato di Firenze - per rendere assicurato l'interesse per le dogane

io non valuto il posto di Pontepetri, poiché i portatori dei diversi

generi hanno tante strade per esimersi dal passo di detto posto, ma crederei

utile quello di Pracchia che è di frontiera al confine e che la

maggior parte delle canape del bolognese si lavorano in quel castello

e all'Orsigna e a Frassignoni".

Anticamente

una delle più frequentate strade transappenniniche era quella che

da Bologna per il passo di Porta Franca scendeva nella valle dell'Orsigna

per raggiungere Pistoia. Proprio per questo il controllo della linea confinaria

era particolarmente importante e, come scrive il Bortolotti, "sul

crinale che noi percorriamo liberamente passavano in perlustrazione le

Guardie del Papa ed i Gendarmi del Granduca di Toscana, e di questo periodo

restano traccie, oltreché nei cippi di confine, nei vari nomi come

Gabelletta, Termine, Porta Franca, Dogana, Doganaccia ecc." (G. Bortolotti,

Guida del lago Scaffaiolo e dell'alto crinale dall'Oppio all'Abetone,

Bologna 1950). Con l'apertura della nuova strada per Modena, gli altri

passaggi molto più difficilmente percorribili, persero gradatamente

importanza e molti degli insediamenti doganali, specie se dislocati in

località impervie e poco accessibili, furono via via abbandonati.

Si accrebbe invece il ruolo svolto nella zona dal castello di Pracchia,

come luogo di collegamento tra la nuova strada regia e i percorsi che

raggiungevano Porretta attraverso le valli del Reno o della Limentra.

Si spiega anche così la necessita di potenziare, negli anni '80

del secolo XVIII, la dogana di Pracchia: "All'incontro - si legge

in una relazione anonima sulle dogane di Pistoia conservata nell'archivio

di Stato di Firenze - per rendere assicurato l'interesse per le dogane

io non valuto il posto di Pontepetri, poiché i portatori dei diversi

generi hanno tante strade per esimersi dal passo di detto posto, ma crederei

utile quello di Pracchia che è di frontiera al confine e che la

maggior parte delle canape del bolognese si lavorano in quel castello

e all'Orsigna e a Frassignoni".